2017年9月21日(木)、東京六本木の国際文化会館において龍谷大学・NPO法人日本料理アカデミー、日本料理ラボラトリー研究会共催によるシンポジウムが開催されました。

昨年より京都で2回、初回は「日本料理の国境線」、二回目は「日本料理の新しい味を探る」と題して実施、今回の「日本料理不易流行」はその集大成という位置づけで行われました。

冒頭、龍谷大学の入澤 崇学長より開会のご挨拶があり、龍谷大学教授の和食会議伏木会長から趣旨説明がありました。

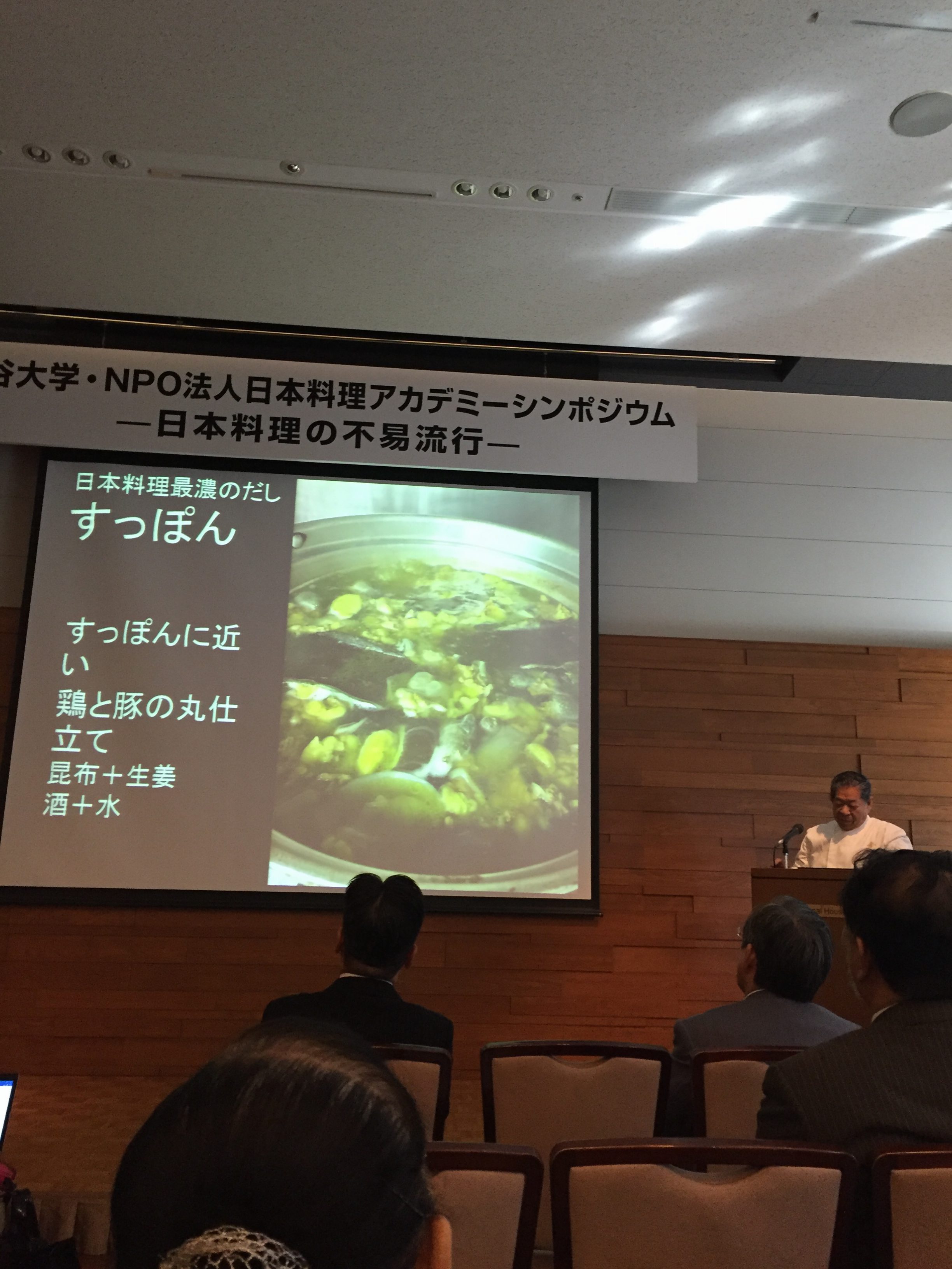

その後本題に入り、第一部は料理人と研究者の出会いをテーマに、料理人と研究者が共同で作った料理について議論するトークセッション、第二部は10人の料理人が、日本料理の常識を越えた素材や調味料、料理法などを採用しながらも、まぎれもなく日本料理と言えるような素晴らしい料理を披露し、二部終了後試食を実施しました。

和食会議の村田副会長もその一人として登壇し、「緋色の味」という赤万願寺とうがらしを使った味噌で仕立てた緋色の際立ったスープを紹介しました。

最後に村田副会長が閉会挨拶を行い、まとめとして「一流の料理人はどんなものでも日本料理にできる」と結論付け、日本料理がぶれないよう今後も研究者と料理人が協力してやっていくべきと訴えました。