株式会社奥井海生堂 代表取締役で技・知恵部会副部会長 奥井隆様が、10月6日~8日開催の、「2025サンセバスチャン・ガストロノミカ」に農林水産省からの要請で参加されました。

以下、ご報告をいただきました。

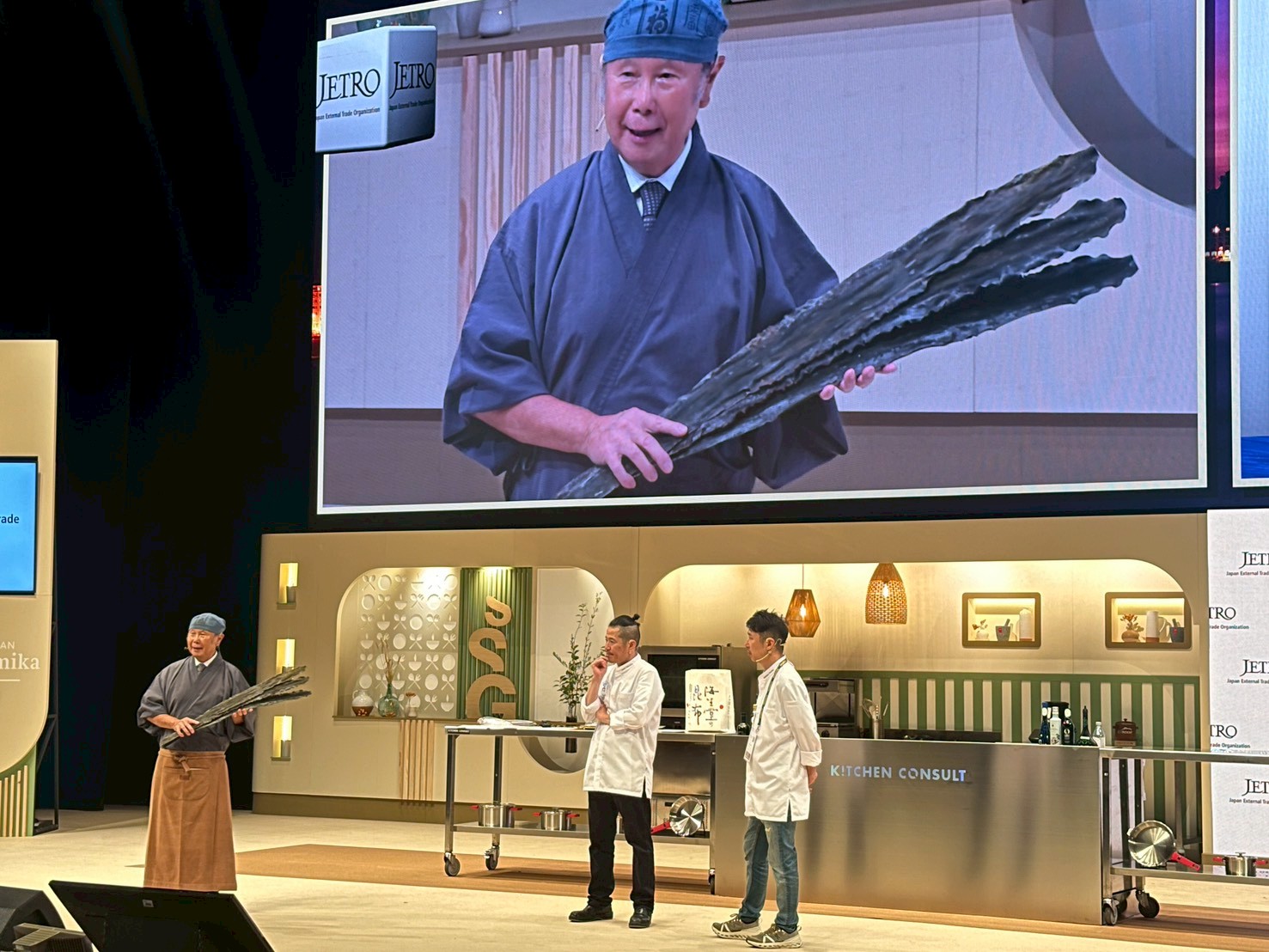

今年4月に農林水産省、輸出企画課内の勉強会に参加し、昆布のプレゼンテーションをさせていただいたご縁で、今回スペインのサンセバスチャンで開催される、世界的な食学会「サンセバスチャン・ガストロノミカ」で、日本の昆布の講演をさせていただきました。

世界で最高峰といわれる食学会も、今年で開催が27回を数え、数々の世界的な料理人、シェフの方々が登壇する大変有名な大会です。又世界中から著名なシェフの集まる大会でもあり、弊社も準備段階からしっかりと対応いたしました。

会場は650名以上の入る国際会議場でした。客席は二つに分かれ前部の250席にはテーブルがセットされ、それぞれのシェフの講演では試食が振舞われ、地元料理専門大学の生徒数十名が準備、配膳と活躍をしていました。残りの後部席は通常の席で3日間の通しチケット料金も倍以上の開きがありました。

今年のメインゲストには、イギリスの著名シェフ、ヘストン・ブルメンタール氏、2025ワールドレストラン50で世界一に輝いた南米ペルーのシェフ、ツムラ・ミツハル氏、地元スペイン、バスクからは、ミシュランの星付きレストランをいくつも経営されているシェフ、マルティン・ベラサテギ氏、地元で大人気のレストラン「マスルメンディー」エネコ・アチャ氏、ムガリッツ」アンドニ・アドゥリス氏、「アルサック」エレナ・アルサック氏はじめ、多くの著名なシェフが参加されていました。それだけに会場では映画スターのように、一緒に写真をお願いするファンも多く華やかな会場でした

農水省との打ち合わせでは、昆布の一般的な話より、一歩踏み込んで高級昆布の話をと要望もあり、弊社のワインのように長期間寝かせる「蔵囲昆布」をヴィンテージ昆布と表現を変え、欧米の方々がワインでなじみやすく、好きな言葉に置き換えて説明をさせていただきました。又、是非試飲もして欲しいと言われ、スペインで大活躍のミシュランの星を共に持つ、バルセロナ「コイシュンカ」の松久秀樹氏、バレンシア「スシカイド」の矢の目欽一氏の両シェフに全面的にサポートをしていただき、2024年産、2014年産(11年蔵囲昆布)の出汁や昆布と鰹節の合わせ出汁に海老しんじょを加えたお椀料理をしていただき、会場の皆さんに楽しんでいただきました。スペインの水は一般的には硬水に近く昆布だしには不向きです。特別な高度18度位の軟水を、松久シェフにバルセロナからお持ちいただき、美味しい昆布出汁を引くことが出来ました。

世界的な和食ブームのお陰で、昆布の認知もスペインでも広がっていました。名刺交換をさせていただいたシェフも多く、思った以上に好評で、講演会後訪ねて来て写真を一緒にと云ってくれるシェフも多く、一部は地元新聞にも掲載され紹介していただきました。

世界的な美食の街として有名なサンセバスチャンは人口18万人程の小さな街です。ビスケー湾に添って近くには大きな砂浜が広がる海岸線が連なり、一方では山々も近く、大きな川がいくつも流れ込む、風光明媚な街です。バスク料理を代表するピンチョ料理やチーズケーキといった世界的にも有名になった食を楽しむ、小さなバルやケーキ店が軒を連ね、趣ある旧市街は、世界中からの観光客であふれていました。店内はほぼ満員で道路にまで人があふれ、それが賑やかし効果となって又、人が混みだすといった好循環で街は活気づいていました。

観光客は長居をせず、30~40分程で店を出て次に行くといった、はしご客が多く生ハムの有名店や海鮮の有名店といった特徴あるバルを飲み歩くのが地元スタイルで、どこの店も大繁盛でした。

聞くところ、25,26年前までは、バスク独立運動で、街は荒廃の一途。毎日のように爆破テロや要人殺害に明け暮れ、今では想像のつかない街だったそうです。そこで立ち上がった市民は、バスク料理の伝統が色濃く残る街の再興を目指し、昔からのワイン造りを復活、それに合うブドウ畑をつくりなおし、漁業の再興、牧場の復活と食を通じた街おこしに専念して現在に至るその歴史を聞きました。20年ほどの街おこしの成功は”食“だったと、皆さんいっていました。それが世界最高の美食の街にまで成長を遂げ、近くのビルバオといった街との共栄を果たし、バスクへの観光客は年々増えているそうです。

学位が授けられる料理専門大学「バスク・カリナリー・センター」通称BCCと呼ばれる4年生大学には世界中から学生が集まり、内外の有名なシェフの講義も持たれ、文字通りスペインを代表する食の大学もサンセバスチャンにあります。今回の大会には多くの、この大学の学生が実習を兼ねて参加していました。

私も地元、敦賀商工会議所会頭という立場で街づくりをさせていただいています。地方の人口減や高齢化といった問題を抱える地域には、大変参考になる話でした。どおりで、日本からは地方の行政機関からの視察も多いそうです。

「サンセバスチャン・ガストロノミカ」に参加して、つくづく感じた事があります。食の産業化は大変大きな力になるということです。地方の小さな街が世界と伍して頑張れるフィールドとして、食は垣根なく力を発揮できるという事でした。IT産業や車両産業はフィールドが限られます。食に関しては大都市より自然豊かな地方都市の方がアドバンテージは上です。地方には歴史や伝統が多く残っており、それに裏打ちされた食文化はかけがえのないものです。地方の独自色をしっかりと発信し、魅力を世界に伝えることが出来ればお客様は確実に来ると思います。雇用も生まれ、地方の農水産業も活性化し多くの若者が入り込む新たな産業化が進みます。

和食の世界的なブームを追い風に、地方都市の街づくり、再生を“食”でしてく時代になってきたと思います。和食文化のSDGsを活かしながら、地方の産業のカーボンフリーにも貢献ができます。

スペインまでの長いフライト時間はそんなことを考えているうち、往路便より早く感じた帰国便でした。