6月12日に、東京都立つばさ総合高等学校にて出前授業を行いました。東洋大学食環境科学部食環境科学科准教授で和食会議、調査・研究部会幹事の露久保美夏氏が講師を担当しました。高校3年生20名を対象とし、5校時・6校時を通して、家庭科と連動して実施しました。

【「和食」と「だし」】をテーマに、海外で人気の日本食レストランの事例紹介から始まります。次にユネスコの無形文化遺産に登録された「和食」の特徴について、米を中心とした献立と栄養バランス、多様な食材や調理技術が用いられること、だし食材の原料などに関して話しました。また、「和食」を取り巻く環境について客観的な数字やグラフを用いて説明し、生徒たちは興味深く受講していました。

だしの話の際には、昆布と鰹節の合わせだしを生徒の目の前で引き、立ち上る香りを感じながら味わう体験を行いました。また、味噌を湯に溶いたものと煮干しだしに溶いたものを飲み比べたり、煮干しを部位ごとに分けてそれぞれ味わったりしながら、見た目や香り、口に含んだ時に感じたことなどを自分の言葉でワークシートに表現し、お互いに共有しました。

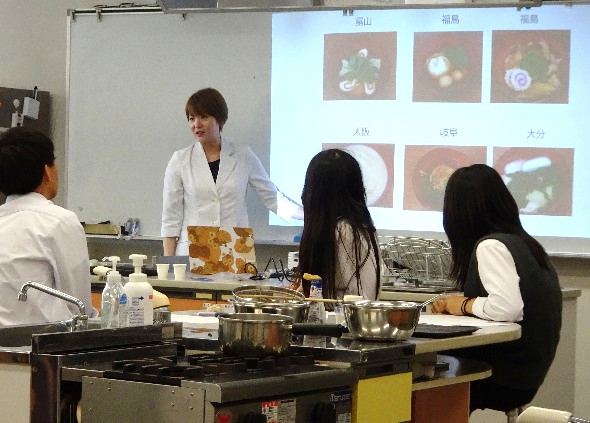

食文化の地域性についても触れました。雑煮は地域によって餅の形、味噌や具材などが異なることを知り、自分にとって当たり前だった食習慣には多様性があることに気付き、生徒たちは新鮮な面持ちでした。

受講した生徒には、「食」や「食育」に携わる進路を希望している方が多く、今回の授業により、食生活の見直しや和食文化の伝承について考えるきっかけにつながればと思います。そして「和食」の魅力を自らが家族や友人などにも伝えていただければ、幸いです。

最後に、今回の企画・準備から当日の運営をサポートいただきました、東京都立つばさ総合高等学校の大塚先生をはじめ、職員の皆様に御礼申し上げます。